Weitere Batterie-Technologien

Batterie Technologien zum Energie speichern

Weitere neu entwickelte chemische Batterien sind die Aluminium/Luft-Batterien des Lawrence-Livermore-Laboratoriums in den USA, Nickel/Eisen- und Nickel/Zink-Batterien, sowie Lithium/Aluminium/Pyrit-Batterien mit erwarteten Energiedichten von bis zu 300 Wh/kg (gegenüber den 35 Wh/kg eines Bleiakkumulators), Graphit-Batterien, die an der Universität Duisburg erforscht werden, Lanthan/Nickel– oder Lanthan/Nickel/Kupfer-Batterien, ihr Ersatz durch Kobalt, Silizium oder Aluminium (Versuche bei Philips in Eindhoven), sowie die erst jüngst im Rahmen einer japanisch-amerikanischen Zusammenarbeit entwickelten sog. Plastikbatterien. Der Akkumulator besteht hier aus Schichten einer Polyacetylen-Folie, die mit dem Elektrolyten (einer Lösung aus Lithiumperchlorat und Popylencarbonat) in einem Glasgehäuse eingeschlossen sind. Diesen sehr leichten Polymerbatterien wird eine glänzende Zukunft versprochen.

Bereits Mitte der 80er Jahre arbeiten die BASF und die Varta AG gemeinsam an einer flexiblen Lithium-Batterie auf Basis eines neuentwickelten, elektrisch leitenden Kunststoffes namens Polypyrrol. Neu war die Idee auch damals nicht, da schon lange zuvor jeder Polaroid-Film eine ähnliche flache und flexible 6-Volt-Batterie besaß, deren Technologie aber fast unbekannt blieb.

Das britisch-amerikanische Unternehmen Ultralife Batteries stellt 1995 den Prototyp einer weiteren Batterie vor, die überhaupt keinen flüssigen Elektrolyt mehr enthält. Dieser wird statt dessen durch eine feste Polymerschicht ersetzt, die sich zwischen der Anode aus Lithium in einem Kohlenstoffgitter und der Kathode aus mit Manganoxid vermischtem Lithium befindet. Der Aufbau ist so einfach, daß die Batterie sogar in Form einer einen Millimeter dicken Folie hergestellt werden kann. Außerdem kann die Batterie rund 1.000 mal aufgeladen werden, womit sie alle bisherigen Modelle um das fünffache übertrifft. Das Unternehmen gibt bekannt, rund 30 Mio. DM in den Aufbau einer neuen Fabrik zu investieren. In den Massenproduktion soll eine marktübliche Batterie etwa 1,50 DM kosten.

Die kanadische Hydro-Quebec beginnt etwa 1980 mit Forschungen an Lithium/Polymer-Batterien und gemeinsam mit 3M und dem Argonne National Laboratory wird bis 1997 eine entsprechende Batterie entwickelt, die mit 40 kW/h Energieinhalt bei 80 kW Spitzenleistung und einer Energiedichte von 150 Wh/kg eine Kfz-Reichweite bis zu 200 Meilen ermöglicht.

Das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) in Itzehoe entwickelt gemeinsam mit der Christian-Albrecht-Universität Kiel einen Leichtbau-Akkumulator aus dünn beschichteten Folien, in dem pastenartige Festkörperelektrolyte anstelle der sonst üblichen Flüssigsäuren zum Einsatz kommen. 1998 wird das Patent angemeldet, ein erstes Funktionsmuster vorgestellt und die Pilotfertigung vorbereitet. Man betont besonders die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Lithiumsalze. Problematisch ist allerdings noch die Haltbarkeit der Akkus, die es zu optimieren gilt.

Französische Wissenschaftler beschreiben 1999 eine Lithiumbatterie, die bis zu 100 mal wieder aufgeladen werden kann, ohne dabei ihre Kapazität einzubüßen. Die hierfür neu entwickelte negative Elektrode besteht aus winzig kleinen Partikeln der Sauerstoffverbindungen von Kobalt, Nickel, Kupfer oder Eisen. Diese Metalloxide haben außerdem den Vorteil, daß sie bei gleichem Volumen die sechsfache Kapazität von Kohlenstoff haben, wie er in herkömmlichen Batterien Verwendung findet.

Am Israelischen Technion-Institut in Haifa wird dagegen das sechswertige Eisen der Ferrat-Salze, das gemeinhin als instabil verworfen wurde, zur Entwicklung einer neuen Batterie genutzt. Dabei hat die Verbindung dieser besonderen Eisenform (‚Super-Iron’) mit Kalium oder Barium das Speichervermögen um etwa 50 % auf 475 Wh/kg bzw. 419 Wh/kg angehoben. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß diese Zellen vollständig verrosten und keinerlei umweltbelastende Schwermetalle enthalten.

Ein anderes israelische Forscherteam entwickelt Ende 2000 eine Magnesium-Batterie, deren Pluspol aus einer Molybdän-Schwefel-Verbindung besteht, während als Batterieflüssigkeit eine ungiftige Magnesium-Aluminium-Verbindung aus der Stoffklasse der Alaune genutzt wird.

Der Chemiker Adam Heller entwickelt Ende 2002 gemeinsam mit weiteren Forschern der Universität Texas in Austin eine Kleinst-Batterie, die Ihre Energie aus der Körperflüssigkeit von Menschen bezieht. Die Bio-Brennstoff-Zelle bezieht ihre Energie aus der Reaktion von Sauerstoff mit Zucker: zwei mit Enzymen überzogene Kohlenstoff-Fasern werden in den Körper implantiert, wo sie dem Zucker Elektronen entreißen und diese auf den Sauerstoff übertragen, so daß ein elektrischer Strom fließt. Bei einer Körpertemperatur von 37ºC und einem pH-Wert von 7,2 erreicht die Batterie eine Leistung von ca. 1,9 Microwatt. Damit eignet sie sich zwar zur Überwachung des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern, aber noch nicht für höheren Energiebedarf wie bei z.B. beim Antrieb eines künstlichen Herzens.

Das Institute of Bioengineering and Nanotechnology in Singapur gibt im August 2005 bekannt, eine Batterie entwickelt zu haben, die mit Urin funktioniert. Die papierdünne Batterie liefert mit einem einzigen Tropfen Urin (0,2 Milliliter) eine elektrische Leistung von mehr als 1,5 Milliwatt und soll einfachere und schnellere Krankheitsdiagnosen ermöglichen. Der Urin dient als Energiequelle und wird gleichzeitig analysiert, etwa um die Glukosekonzentration zu bestimmen. Die Batterie besteht aus einer Schicht Filterpapier, das in Kupferchlorid getaucht und zwischen einen Magnesium- und einen Kupferstreifen geklemmt wird. Nach dem Trocknen wird dieser Batterien-‚Sandwich’ zwischen zwei Plastikfolien eingeschweißt, um ein Verschieben der einzelnen Bestandteile zu verhindern. Das Funktionsprinzip der Batterie ist einfach: Wird ein Tropfen Urin auf die Batterie gegeben, wird er vom Papier aufgesaugt. Das Kupferchlorid löst sich und reagiert mit dem Magnesium, wobei Strom erzeugt wird. Die Urinbatterie soll Biochips von Kreditkartengröße ermöglichen, die nach einmaliger Verwendung problemlos entsorgt werden können.

Nach etlichen Verbesserungen liefert ein neuer Prototyp mit einem Tropfen Urin bereits 1,5 V – und das 90 Minuten lang.

Ein Forschungsprojekt von 2004 beschäftigt sich mit C-MEMS-3D-Mikrobatterien (Baxel). Die Leistungen aktueller Mikrobatterien liegt bei 20 Mikrowatt bis zu 40 Milliwatt, bei verfügbaren Energien von 100 Mikrowattstunden bis zu fünf Wattstunden. Bei einer weiteren Miniaturisierung nimmt die Kapazität allerdings rapide ab. Einen Ausweg aus dem Problem der Kapazitätsverringerung, die der Verkleinerung der Elektrodenoberfläche und des Elektrolytvolumens geschuldet ist, könnte die C-MEMS-Technologie (carbon microelectromechanical systems – konventionelle MEMS basieren meist auf Silizium) mit geeigneten neuen Materialien und einer praktikablen Lösung für die Mikrofabrikation zeigen. Die erreichte Zellspannung soll bei ca. drei Volt liegen. Die mittels C-MEMS erzeugten Kohlenstoff-Filme zeigen für ausgewählte elektrochemische Reaktionen in wäßrigen und nichtwäßrigen Elektrolyten Kenngrößen, die denen von Glaskohlenstoff-Filmen vergleichbar sind.

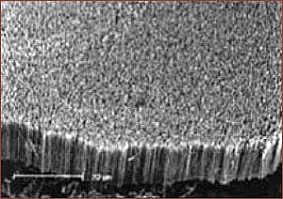

An der Universität von Kalifornien in Irvine werden ebenfalls leistungsfähigen Batterien in Chipgröße entwickelt, wobei den Elektrolyten mehr Raum durch Elektroden geschaffen wird, die an ein Nagelbett erinnern. Die ‚Nägel’ aus Kohlenstoff sind 400 Mikrometer lang und haben voneinander einen Abstand von je 20 Mikrometern. Anoden und Kathoden sind abwechselnd in Reihen angeordnet. Der Elektrolyt befindet sich zwischen den Kohlenstoff-Säulen, die in dieser Form eine stark vergrößerte Reaktionsoberfläche haben. Mittels dieses dreidimensionalen Designs wird der Diffusionsabstand verringert – d.h. durch die Anordnung von Anoden und Kathoden wird die Wegstrecke der Ionen im Elektrolyten klein gehalten – und außerdem ausreichend aktives Material bereitgestellt. Die einzelnen Batterieelemente (Baxel) werden multiplexartig angeordnet. So können einzelne Elektrodengruppen zu- und abgeschaltet werden. Die Batterie ist so in der Lage, auf Wunsch verschiedene Bereiche an Strömen und Spannungen zur Verfügung zu stellen.

Die C-MEMS-Mikrobatterie soll schätzungsweise drei- bis fünfmal mehr Energie erzeugen können als die derzeit erhältlichen kleinsten Mikrobatterien (Stand 2004). Entwicklungsziel sind eine Mikro-3D-Zink-Kohlenstoff-Primärbatterie sowie ein Mikro-3D-Lithium-Ionen-Akku; dabei wird mit verschiedenen 3D-Geometrien und unterschiedlichen Anordnungen von Kathoden und Anoden experimentiert.

Insgesamt werden zur Zeit wohl weit über 100 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für neue Batteriekonzepte getestet.

Auf dem Anwendungssektor der Speicherung von Sonnenenergie kommen inzwischen mehr und mehr versiegelte und wartungsfreie Akkumulatoren in Gebrauch. Ab Mitte der 80er Jahre haben so gut wie alle großen Batterieproduzenten entsprechende Akkus im Angebot.

Da als Anwender von Batterien und Akkumulatoren in erster Linie mobile Systeme infrage kommen, werde ich die Geschichte des Elektromobils (und weiterer elektrisch betriebener Transportmittel) etwas ausführlicher betrachten. Auf Grund des außerordentlichen Umfangs dieser Materialien erfolgt ihre Darstellung im Rahmen eines separaten Dokuments unter dem Titel Mobile Anwendungsbereiche.

Bevor wir jedoch dazu kommen möchte ich noch einen Blick auf einige weitere Batterieformen werfen, die zukünftig in neuen Einsatzbereichen zur Anwendung gelangen werden. Anschließend folgt dann eine Übersicht über andere Speichersysteme für Energie.

Batterien mit Shape-Shifter-Funktion

Ein alter Traum von Ingenieuren im Flugzeug- und Hubschrauber-Bau sind Flügel und Rotoren, die aus Stoffen bestehen, deren Form sich mittels elektrischer Impulse verändern lassen, da eine solche Technik Reichweite und Treibstoffeffizienz dieser Luftfahrzeuge deutlich steigern könnte. Die bisherigen Arbeiten auf dem Gebiet von Batterien mit Shape-Shifter-Funktion basierten zumeist auf piezoelektrischen Effekten, bei denen sich Materialien aufgrund elektrischer Impulse verformen. Am MIT entschied man jedoch, daß sich die Piezo-Technik nicht für ‚Heavy Duty’-Anwendungen im Luftfahrzeugbau eigne. Forscher am MIT untersuchen 2005 daher den neuen Ansatz, der auf dem (eigentlich negativen) Phänomen basiert, daß Batterien auf längere Sicht ihren Geist aufgeben: Wird eine Batterie geladen, bewegen sich die Ionen von einer Elektrode zu anderen, was dazu führt, dass sich das Elektrodenmaterial ausdehnt. Entlädt sich die Batterie jedoch wieder, zieht es sich erneut zusammen. Diese Tatsache führt dazu, dass sich die innere Struktur einer Batterie langsam auflöst – sie bricht auseinander.

Die Forscher suchen daher nach Materialien, die diesen Effekt nicht kennen. Als man durchrechnet, wie viel mechanische Energie der Ausdehnungsprozeß freisetzt, zeigte sich, daß Batterien im Vergleich zu Piezo-Technik das Zehnfache an Energie leisten können, mit den Nachteil der geringen Geschwindigkeit allerdings. Piezo-Technik kann dagegen sich mit mehreren Tausend Zyklen pro Sekunde bewegen, während die Ausdehnung einer Batterie von der Zeit bestimmt wird, die das Aufladen braucht – von etwas über eine Minute bis hin zu einer Stunde. Die Forscher wollen dies nun verbessern, indem sie die Zeit reduzieren, die es dauert eine Batterie aufzuladen. Außerdem arbeitet man an einem Design physisch stärkerer Batterien, welche die mechanische Energie der Elektroden besser nutzen können. Das Endziel ist der Einbau einer ganzen Sammlung von Batterien in ein Rotorblatt, das dann selektiv ‚gemorpht’ werden kann.

Solche Shape-Shifter-Funktionen könnten es den Ingenieuren ermöglichen ein Problem zu vermeiden, das den Hubschrauberbau schon lange plagt: Die Fluggeräte sind für zwei diametral verschiedene Dinge ausgelegt, den Schwebe- und den Bewegungszustand. Das führt dazu, daß sie beides nicht besonders gut können. Wenn man die Form der Rotoren im Flug nun verändern könnte, ließen sich beide Funktionen optimieren. Auch im Flugzeugbau könnte die Veränderung der Flügelform im Flug Verbesserung bei Leistung und Effizienz bringen. Andere Einsatzmöglichkeiten des Batterie-basierten Formwandlers: Solarzellen, die sich aktiv nach der Sonne wenden oder Satelliten-Komponenten, die sich im Weltraum selbständig aufrichten.

SuperCaps (Kondensator-Speicher)

Bereits 1992 melden US-Firmen die Entwicklung neuartiger Super-Kondensatoren, deren Kapazität rund 100.000 mal höher liegt als bei herkömmlichen Kondensatoren. Ein Doppelschicht-Kondensator, wie er auf deutsch genannt wird, besteht aus zwei Elektroden mit großer Grundfläche, die in eine dünne Elektrolytschicht eingetaucht sind. Man lädt einen derartigen Superkondensator, indem man eine Spannung anlegt, worauf sich an den Elektroden mehrere Moleküllagen geladener Ionen sammeln. Dabei handelt es sich allerdings um ein elektrostatisches Prinzip und nicht um einen chemischen Vorgang.

Ursprünglich sollen diese Bauteile dazu dienen, hohe Spannungen für satellitengestützte Laserkanonen des SDI-Projektes zur Verfügung zu stellen. Diese Kondensatoren sollen nun Elektroautos jene Stromspitzen liefern, die beim Anfahren oder starken Beschleunigen nötig sind – wodurch die Batterielebensdauer um das 400fache verlängert wird. Die im kalifornischen Los Gatos entwickelten Bauteile bestehen aus einer Art metallischen Schwamms, dessen Oberfläche bei gleichem Volumen viel größer ist als die bei herkömmlichen Kondensatoren aus Metallfolien.

Diese modernen Kondensatoren eigenen sich aber auch für die Speicherung von elektrischem Strom. Ihre Energiedichte wird mit 5 – 20 kWs/kg angegeben, und es sind Leistungen bis 10 kW erreichbar. Die Lebensdauer-Zyklenzahl beträgt ca. 1 Million und die Energieeffizienz liegt bei rund 95 %. Die Kosten belaufen sich auf 10 – 20 T€/kWh Speicherkapazität.

Die SuperCaps können binnen drei bis fünf Minuten geladen werden und liefern während kurzer Zeit auch sehr viel Energie. Anders als bei einer herkömmlichen Batterie kommen hier keine chemischen Vorgänge zum Einsatz, sondern rein physikalische. Das verhindert auch jeden Abnutzungserscheinungen, wie man sie von herkömmlichen Akkus kennt. Herzstück der von Maxwell Technologies entwickelten SuperCaps ist eine Elektrode aus Aluminium. Darauf aufgebracht ist eine Schicht aus aktiviertem Kohlestoffpulver. Wird eine Spannung an die Elektroden angelegt, haften die elektrischen Ladungen daran und bleiben – weil sie sich gegenseitig anziehen – eine Zeit lang dort gespeichert, auch wenn die Stromquelle abgenommen wird. Je kleiner der Abstand zwischen den Elektroden ist, und je größer deren Oberfläche, desto mehr Ladung kann gespeichert werden. Das Kohlestoffpulver auf einem einzigen SuperCap-Wickel hat eine Oberfläche von rund 130 Fußballfeldern.

Obwohl für den Betrieb eines Busses in Luzern fast 1.000 SuperCaps nötig sind, um genügend Energie für die Fahrt vom Verkehrshaus zum Bahnhof zu tanken, ist das Gesamtgewicht wesentlich kleiner als bei einem batteriebetriebenen Fahrzeug. Außerdem gehen SuperCaps nicht kaputt und ihre Zyklenzahl liegt bei zwei Millionen! In Luzern versorgt eine spezielle Testtankstelle die SuperCaps mit Energie. Das Laden geschieht ohne direkte Berührung per magnetischer Induktion (Stand 2004).

Daß SuperCaps besonders viel Energie speichern können, liegt an der großen Fläche der Elektroden (etwa aus Aktivkohle) und deren geringen Abstand im Nanometerbereich, was wie kleine Kanäle wirkt. Bisher war man allerdings der Meinung, daß es eine prinzipielle Grenze gibt: Wenn man annimmt, daß sich die Ionen vor der Oberfläche sammeln sollen, dürften die kleinen Kanäle eigentlich nicht kleiner sein als die Ionen selbst, vor allem, da diese aufgrund ihrer Ladung normalerweise auch noch von weiteren Molekülen umgeben sind, ihrer Lösungswolke.

Forscher aus den USA und Frankreich berichten jedoch im August 2006, daß es mit einem speziellen Verfahren gelungen sei, Kohlenstoffelektroden zu erzeugen, die Poren von nur 0,6 Nanometern Durchmesser enthielten. Als sie die Speicherfähigkeiten damit aufgebauter Doppelschicht-Kondensatoren untersuchten, zeigte sich, daß das veränderte Material nicht (wie zunächst vermutet) unnütz war, sondern daß es sogar 50 % mehr Ladung speicherte als das Standard-Material. Die Forscher vermuten, daß die Lösungswolke jedes Ions stark verzerrt wird, und das Ion dann trotzdem in die Poren paßt.

Ein Forscherteam vom CNRS Research Centre on Divided Matter in Orléans findet heraus, daß sich aus Algen qualitativ gute und günstige SuperCaps herstellen lassen, die Materialien erfordern, die extrem rein sein müssen, eine lange Lebensdauer haben und hohe Energiedichten aufweisen. Ebenfalls im August 2006 präsentieren sie Ladungsspeicher aus dem Ausgangsmaterial Alginat – einer zelluloseähnlichen Verbindung aus Braunalgen – die große Energiemengen besonders schnell freisetzen können. Zur Herstellung der Kondensatoren wird das Alginat unter Sauerstoffausschluß auf 600°C erhitzt, und die Überreste mit Salzsäure und Wasser gewaschen, wodurch ein sauberes Pulver entsteht, das mit einem Bindemittel vermischt, erhitzt und in ein breites Elektrodenband gepreßt wird. Dieses Band kann aufgerollt und in die gewünschte Form gebracht werden, um die Algenkondensatoren beliebig in Fahrzeughohlräume einzubauen. Außerdem wiegen sie nur etwa halb so viel wie gleich große Batterien. Die Prototypen haben Energiedichten von 15 bis 16 Wh/kg und liegen damit fast dreimal so hoch wie die Konkurrenzmodelle aus aktiviertem Kohlenstoff. Auch nach über 10.000 Lade- und Entladezyklen verlieren sie nur vergleichsweise wenig ihrer Kapazität. Das Unternehmen SGL Carbon, Kooperationspartner der französischen Forscher, will das neue Verfahren zur Marktreife bringen. Man geht davon aus, daß Superkondensatoren aus Algen in drei Jahren getestet werden können und in etwa zehn Jahren auf den Markt kommen.

Nukleare Mikrobatterien

Thermoelektrische Generatoren auf der Basis von Radioisotopen (RTG, Radioisotope Thermoelectric Generators) werden seit den 60er Jahren in Dutzenden von Raumfahrtmissionen eingesetzt. RTGs verwandeln mittels des Seebeck-Effekts Wärme in Elektrizität. Die meisten der etwa waschmaschinengroßen RTGs der NASA verwenden Plutonium-238, dessen hochenergetische Strahlung eine enorme Wärme produzieren kann. Nachteilig ist, daß sich RTGs nicht in kleinem Maßstab bauen lassen.

In den physischen Größenordnungen von MEMS (micro electro mechanical systems) wird das Verhältnis zwischen der Oberfläche des Objekts und seinem Volumen sehr groß. Die relativ große Oberfläche verhindert eine ausreichende Reduzierung von Wärmeverlusten, wodurch die Arbeitstemperatur zum Betreiben eines RTG nicht aufrechterhalten werden kann.

Seit einigen Jahren arbeiten Forschungsgruppen der Cornell-Universität und der Universität Wisconsin-Madison daher an Mikrobatterien, die ihre Energie aus dem radioaktiven Zerfall künstlicher Radioisotope wie Nickel-63 oder Tritium beziehen. Eine winzige Menge Nickel-63 (Halbwertszeit ca. 100 Jahre) oder Tritium (Halbwertszeit 12 Jahre) reicht aus, um ein MEMS über längere Zeit zu betreiben. Die während des Zerfalls freigesetzten Beta-Partikel durchdringen in den meisten Feststoffen und Flüssigkeiten nicht mehr als 25 Mikrometer, so daß die Batterie auch in einer einfachen Plastikverpackung sicher eingebaut werden kann.

Als kommerzielle Anwendungsbereiche gelte Mobiltelefonen oder PDAs. Die kleinen Nuklearbatterien werden zwar nicht genug Strom für den Betrieb selbst liefern können, aber die Bündelung einiger Einheiten könnte deren Ladungen in die verwendeten konventionellen chemischen Batterien einspeisen und so deren Betrieb ohne ein erneutes externes Aufladen über Monate gewährleisten – oder dieses sogar gänzlich überflüssig machen.

Einer der enthusiastischsten Unterstützer der Energiequellen-Miniaturisierung ist die DARPA (Defense Advanced Projects Agency), die bereits von zahlreichen Anwendungen auf dem Schlachtfeld träumt. Sich selbst mit Energie versorgende, zuckerwürfelgroße Sensoren könnten über das Gelände verstreut werden, um dort über Monate Bodenvibrationen und Temperaturschwankungen aufzuzeichnen und die Daten an tieffliegende Flugkörper zu senden. Schließlich sollen nukleare MEMS auch zur Energieversorgung sensorbestückter Überwachungs-Mikroflugzeuge eingesetzt werden.

Die im September 2004 vorgestellten nuklearen Mikrobatterien benötigen keine Betankung oder Wiederbeladung und können entsprechend ihrer Halbwertszeit trotzdem genug verwertbare Energie liefern. Die Effizienz der Umwandlung von Kernenergie in elektrische Energie ist genau wie bei großen Kernkraftwerken sehr gering (ca. 4 %) aber die extrem hohen Energiedichte des radioaktiven Materials machen trotzdem eine signifikante Energieerzeugung möglich. Im Rahmen des sogenannten Radio Isotope Micro-power Sources-Projekts, das Teil eines neuen DARPA-Programms ist, wird daran gearbeitet die Effizienz auf 20 % zu erhöhen.

Eine Form der bislang entwickelten Mikrobatterien wandelt die Energie der emittierten Teilchen der radioaktiven Quelle direkt in elektrischen Strom um: Eine kleine Menge Nickel-63 wird in die Nähe einer Silizium-p-n-Sperrschicht – einer Diode – plaziert. Die emittierten Beta-Partikel ionisieren die Atome in der Diode. Die gebildeten Elektronenpaare und Löcher fließen von der Sperrschicht weg und produzieren so einen Strom. Mit 0,1 Millicurie Nickel-63 können ca. drei Nanowatt erzeugt werden, genug für Applikationen wie nanoelektrische Speicher und einfache Prozessoren für ökologische oder militärische Sensoren, wie sie gegenwärtig entwickelt werden. Eine Kaskadierung mehrerer Ausleger soll bis zu 200 Nanowatt bei 3,3 Volt ermöglichen.

Die Erhöhung der Anzahl von Auslegern und deren Schaltung in Reihe kann den Betrag der erzeugten Energie stark erhöhen. Im Jahr 2004 wird bereits ein briefmarkengroßes Array mit einer Million Auslegern entwickelt. Das Ein-Ausleger-System generiert Pulse mit einer Spitzenleistung von 100 Milliwatt; bei vielen Auslegern und Nutzung der Pulsenergie über Stunden können Mikrobatterien beträchtliche Strommengen in Batterien einspeisen.

Eine Herausforderung bildet allerdings die Verfügbarkeit preiswerter Radioisotope, die einfach in elektronische Geräte integriert werden können. Ein Millicurie Nickel-63 kostet ca. 25 US-$, viel zu viel für eine Massenfertigung. Eine preiswerte Alternative ist Tritium, das in einigen Kernreaktoren in großen Mengen als Nebenprodukt anfällt. Die für eine Mikrobatterie benötigte Menge kostet hier nicht mehr als einige Cents.

Radioaktive piezoelektrische Generatoren

Im Gegensatz zu Nuklearbatterien produzieren radioaktive piezoelektrische Generatoren die Elektrizität indirekt, denn die Strahlungsenergie wird hier zunächst in mechanische Energie und erst anschließend in oszillierende Pulse elektrischer Energie umgewandelt. Infolge der gepulsten Energieabgabe ist die unmittelbare Leistung viel höher als bei direkter Wandlung. Die Beta-Partikel treten aus der radioaktiven Quelle (Nickel-63-Film) aus und treffen auf eine Kupfer-Folie, in der sie sich ansammeln und diese negativ aufladen. Die elektrostatische Anziehung zwischen Kupfer-Folie und der radioaktiven Quelle verbiegt den Silizium-Ausleger und die auf seiner Oberseite angebrachte piezoelektrische Platte solange, bis die Kupfer-Folie die radioaktive Quelle berührt. Nun fließen die Elektronen zurück und die Anziehung ist beendet – und der Ausleger schnellt zurück und wird dabei in Schwingungen versetzt. Die mechanische Belastung verschiebt dabei die Ladungsverteilung innerhalb der piezoelektrischen Kristallstruktur und erzeugt so einen elektrischen Strom. Dieser Lade-Entlade-Zyklus des Auslegers wiederholt sich kontinuierlich. Die erzeugten elektrischen Pulse können gleichgerichtet und geglättet werden um Gleichstrom zu erzeugen. Wird ein magnetisiertes Material am Ausleger befestigt, kann durch dessen oszillierende Bewegungen auch innerhalb einer Spule Elektrizität erzeugt werden.

Eine andere Anwendung ergibt sich aus der direkten Nutzung der mechanischen Energie ohne Umweg über die Umwandlung in Elektrizität. Die Bewegung von auf Auslegern basierenden Systemen könnten MEMS-Motoren, -Pumpen und andere mikro-mechanische Geräte betreiben.

Betavoltaische Zellen (QynCells)

Die von der CIA im September 1999 gegründete Beteiligungsgesellschaft In-Q-Tel soll die Entwicklung kommerziell verwertbarer Techniken anschieben, die für die nationale Sicherheit und die ‚Intelligence Community’ nützlich werden könnten. Präsident des Unternehmens ist Gilman Louie, ein ehemaliger Videospiel-Entwickler (Falcon-F16-Flugsimulator), der durch seine Rolle bei der Verbreitung des Computerspiels Tetris in den USA bekannt wurde. Das ursprünglich als fünfjähriges Experiment angelegte Projekt bekommt durch den 11. September 2001 weiteren Auftrieb.

Ende 2005 erfährt man, daß das bisher größtenteils auf Vorhaben zum ‚Knowledge Management’ ausgerichtete Unternehmen sein Portfolio nun auch auf alternative Energiequellen ausdehnt. Als erste Firma wird Qynergy unter Vertrag genommen. Das Unternehmen befasst sich mit Lösungen für eine stabile Energieversorgung von Mikrosystemen und MEMS (micro electro-mechanical systems) über lange Zeiträume. ß-Strahler wie 33P (Halbwertszeit: 25,3 Tage) oder 147Pm (Halbwertszeit: 2,62 Jahre) wandeln die Energie der freigesetzten Elektronen an einem Halbleiter (z.B. Siliziumcarbid) in Elektrizität um. Diese betavoltaischen ‚QynCells’ sind flexibel skalierbar – von Kubikmillimetern zu Kubikzentimetern, mit Leistungen von Mikrowatt bis Milliwatt.

Nano-Batterien

Schon 2002 arbeitet ein Team an der University of Florida mit Finanzierung des U.S. Office of Naval Research am Einsatz von Nano-Werkstoffen zur Verkleinerung und insbesondere zur Gewichtsreduzierung von Batterien. Drei Jahre später kreuzen Wissenschafter des Laboratory for Electromagnetic and Electronic Systems (LEES) am Massachusetts Institute of Technology (MIT) die altbekannte Kondensatoren- mit der neuen Nano-Technologie. Das Problem von Kondensatoren besteht darin, daß ihre Leistungsfähigkeit von der Elektrodenfläche abhängt, und deshalb sehr große Flächen benötigt werden, um z.B. die Speicherwerte von herkömmlichen chemischen Energieträgern zu erreichen.

Im Dezember 2005 stellen die MIT-Forscher einen wiederaufladbaren Nano-Akku vor, dessen Elektroden von feinsten Nano-Fasern, etwa 30.000 Mal dünner als ein menschliches Haar, wie ein Pelz umkleidet sind und damit für die nötige Oberfläche sorgen. Man geht davon aus, daß der angestrebte Akku bis zu mehrere hunderttausend Mal aufgeladen werden kann, wobei das Aufladen künftig nicht mehr mehrere Stunden, sondern nur noch wenige Sekunden dauern soll.

Ende 2006 präsentiert auch die Universität von Tel Aviv eine Nano-Batterie, die dort speziell für militärische Einsätze entwickelt wurde.

Es ist jedoch nicht immer nur Elektrizität, die gespeichert werden soll. Nachfolgend stelle ich verschiedene andere mechanische, chemische und thermische Speichersysteme vor – beginnend von der Druckluftspeicherung, die inzwischen auch für Kraftfahrzeuge genutzt werden kann.